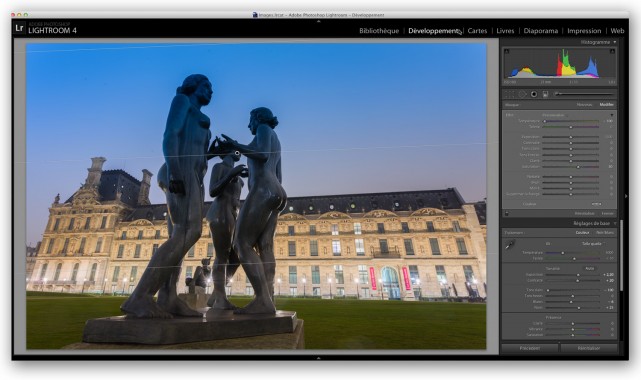

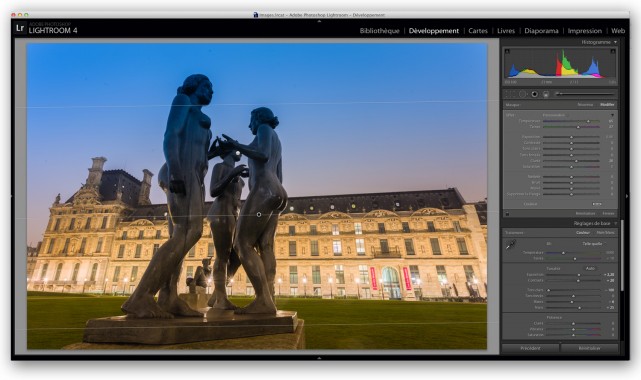

Lightroom 4.3 et Camera Raw 7.3 : sortie des versions bêta publiques

Publié le 8 novembre 2012 dans Actualités par Volker Gilbert

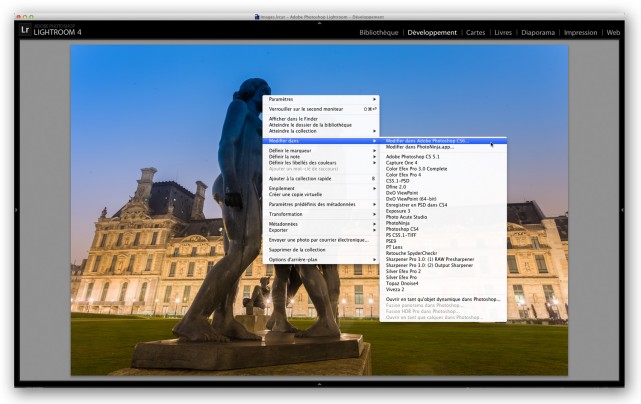

Adobe vient de publier les versions bêta publiques de Camera Raw 7.3 et Lightroom 4.3, avec une prise en charge des écrans HiDPI/Retina et de nombreux nouveaux formats RAW et profils de correction optique.