Tourner en vidéo HD avec les reflex Canon

Publié le 10 août 2010 dans Articles et dossiers par Stéphanie Poisson - éditions Eyrolles

Le milieu cinématographique est unanime

L’apparition au cours de l‘été 2008 des premiers reflex disposant d’un mode vidéo HD a créé un tel cataclysme qu’il est difficile de comprendre comment l’usage mixte photo-vidéo des appareils compacts grand public s’est démocratisé dans le plus grand silence. Pour autant, le mode vidéo proposé sur les reflex de la gamme pro n’a rien de comparable avec celui destiné au grand public, puisqu’il s’adresse désormais aux professionnels. Face aux réticences de certains d’entre eux, et pour éliminer tout complexe lié aux caractéristiques de ces “simples” appareils photo, il reste préférable de consulter l’avis éclairé des spécialistes de cette nouvelle industrie pour se faire son propre jugement.

Au début des années 1980, la conception de la prise de vues consistait pour la plupart des réalisateurs cinéma à disposer d’une caméra très mobile qui pouvait s’adapter à toutes les positions imaginables. La plus légère de toutes fut la Aaton 8/35. Ce prototype fut construit en 1979 par Jean-Pierre Beauviala pour Jean-Luc Godard, qui souhaitait donner plus de liberté à son écriture cinématographique. Elle avait été appelée “8-35” parce que c‘était une 35 mm qui avait la taille d’une Super-8.

Au même titre que cette caméra hybride conçue par un réalisateur de la Nouvelle vague, les reflex EOS, même 30 ans plus tard, sont toujours l’un des meilleurs outils caméra des indépendants. La technologie HDSLR est effectivement à l’origine d’une nouvelle étape esthétique et créative, d’une nouvelle écriture qui semble répondre aux attentes de la majorité des utilisateurs.

Néanmoins, il serait inexact de cantonner le cataclysme EOS au seul secteur indépendant. Par l’intermédiaire des réalisateurs et des chefs opérateurs qui ont très vite testé et adopté ce procédé, l’industrie du cinéma professionnel profite aujourd’hui largement des bénéfices de cette technologie très économique. Les récentes possibilités de fixer des objectifs zooms cinéma grâce à la disponibilité sur le marché de bague EOS en monture PL (monture réservée aux optiques cinéma, voir le chapitre 5) ne fait qu’augmenter le potentiel des reflex face aux choix matériel des productions cinématographiques. L’intérêt confirmé de certains protagonistes célèbres pour ce procédé a contribué à crédibiliser l’utilisation professionnelle de ces boîtiers, dont le prix ne dépasse pas celui de certains consommables sur les grosses productions.

- En France plusieurs réalisateurs (Claude Lelouche, Cédric Klapisch, Jean-Jacques Annaud, Quentin Dupieux) ont déjà réalisé certaines scènes de leurs longs métrages en utilisant simultanément plusieurs boîtiers EOS.

- Les célèbres directeurs de la photo, Darius Khondji (Seven), Rodney Charters 24 h Chrono), ont utilisé à plusieurs reprises des boîtiers 5D MkII adaptés et préparés par Panavision sur des productions publicitaires. En février 2010, le réalisateur Robert Rodriguez a également tourné un clip avec deux boîtiers EOS 7D qu’il souhaitait tester.

- Le médiatique Jon Fauer (réalisateur, directeur photo, auteur à succès) fait régulièrement référence au procédé EOS dans son fameux journal Film and Digital Times. Il a notamment testé récemment la série de zooms Optimo de la société Angénieux sur les EOS 1D MkIV et 7D.

Pour analyser l’origine et l‘évolution du bouleversement technologique qui s’opère, sept acteurs et spécialistes de l’industrie cinématographique ont accepté de témoigner sur leurs diverses expériences EOS. Ils évoquent à leurs manières les raisons qui ont séduit et conduit l’ensemble des protagonistes du secteur cinéma à s’intéresser au mode vidéo des reflex EOS.

Georges Campana, producteur de Breakout Films

En septembre 2009, j’ai eu l’occasion de présenter le potentiel du mode vidéo du 5D MkII au producteur de Breakout Films, Georges Campana Il cherchait à l‘époque une configuration de tournage souple et moderne pour réaliser un téléfilm de fiction “historique” pour France Télévisions. Voici son témoignage (30/09/2009).

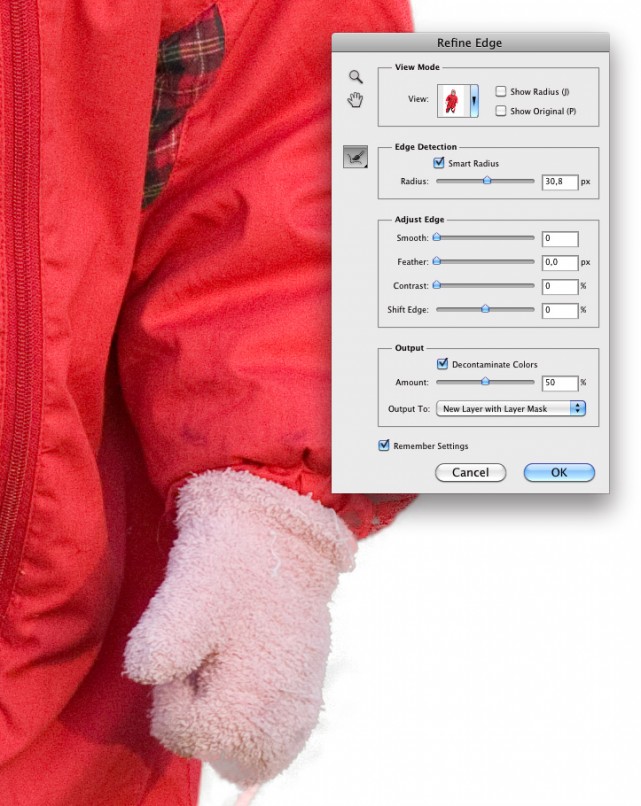

Avec l’avènement du numérique, pas un mois de l’année sans qu’une nouvelle caméra, un nouveau format HD ne se profile à l’horizon : anticiper à un terme de plus de six mois un tournage et ses équipements de prise de vues devient aujourd’hui un casse-tête nécessitant la boule de cristal d’une voyante pour être résolu… Et puis j’ai eu l’occasion de découvrir grâce au directeur de la photographie Éric Brancherie et au réalisateur Sébastien Devaud le Canon EOS 5D MkII : ce fut un choc. Car tout d’un coup il m’a semblé qu’on changeait d’univers, tant par les normes de résolution que par l’ ergonomie de l‘équipement. Ayant à produire pour France 2 un téléfilm de fiction “historique”, je recherchais un moyen de donner à la narration une forme et une modernité qui repoussait les traditionnelles approches stylistiques du film d‘époque… On a tous en tête les défis de Kubrick lorsqu’il réalisa “Barry Lindon”… Nous avons donc décidé de faire des essais, principalement focalisés sur la sensibilité et la résolution de l’appareil : en utilisant des sources nouvelles (LED), nous avons progressivement réduit l’intensité lumineuse jusqu‘à n‘éclairer un visage qu’avec une bougie, en calant la sensibilité de l’appareil sur 800 ISO pour voir quel type de bruit pouvait résulter d’un tel challenge. Et là surprise ! La qualité HD de l’image était époustouflante.

Fort de ces essais, mon idée était donc de tourner ce téléfilm dans des normes HD requises par la chaîne en bénéficiant de l’extrême légèreté de l‘équipement de prise de vues fournie par le Canon… Nos objectifs sont donc:

- de bénéficier d’une sensibilité exceptionnelle pour tourner avec des sources naturelles,

- de multiplier les appareils EOS dans des scènes de cascades pour avoir des points de vues souvent compliqués à mettre en œuvre de par la lourdeur et le coût des caméras traditionnelles,

- de permettre à certaines scènes de foules (procès, etc.) d‘être tournées en continu en incluant des appareils HDSLR, dissimulés dans la foule, ce qui favorise la mise en scène et le jeu des acteurs,

- de manière générale, de bénéficier de la légèreté des équipements.

On l’aura compris notre propos est de donner un aspect “news” à ce téléfilm de fiction historique ! … Une grande aventure commence donc!

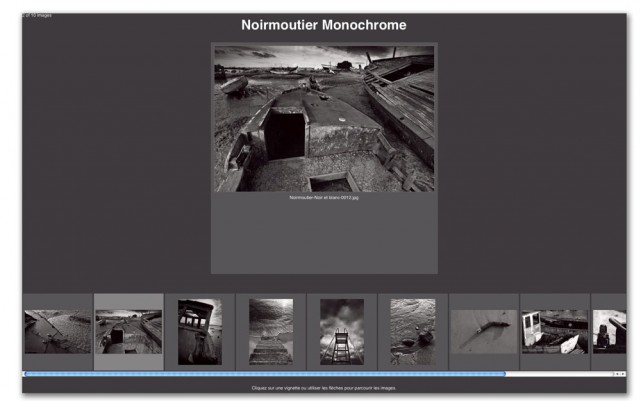

Photo extraite d’une vidéo test réalisée avec un 5D MkII pour analyser les rendus résultants de l‘éclairage unique d’une bougie. (c) Sébastien Devaud