Nikon D60, petit mais bougrement efficace

Publié le 24 juin 2008 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Des images de bonne qualité

Nous l’avons déjà évoqué : le Nikon D60 est un appareil très efficace. S’il est doté d’un système de mesure et de mise au point bien moins sophistiqué que celui des Nikon plus haut de gamme, il se tire très bien de l’affaire.

Les couleurs plutôt saturées ne sont pas aussi expressives, même en réglage Plus Saturée – ici, il a fallu jouer avec les outils Vibrance et Clarté de Lightroom

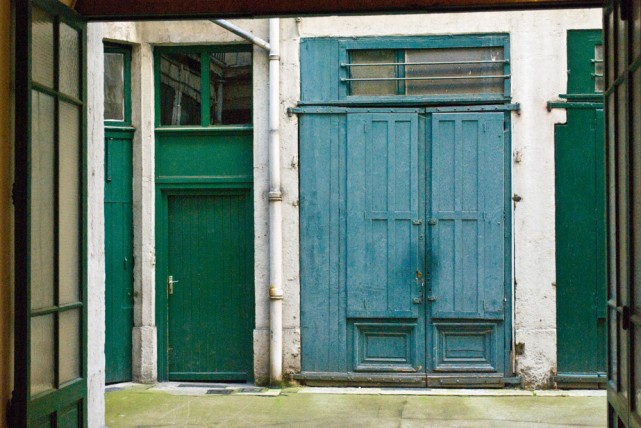

Photo prise avec le zoom de base, à 800 ISO et au format JPEG – le bruit du déclenchement était suffisamment discret pour ne pas réveiller ma fille (ce qui est un exploit…)

Les images JPEG sont conformes à ce que recherche un utilisateur « typique » de l’appareil : plutôt contrastées et saturées, bien exposées et assez peu bruitées. Avec son capteur CCD emprunté aux appareils Nikon D80 et Nikon D200 produit des images très propres jusqu’à 800 ISO, plus propres que celles que j’avais faites il y a quelque temps avec un Nikon D200.

A 3200 ISO, le grain est très marquée, mais présente une structure proche de celle d’une émulsion argentique sensible – ce qui est loin d‘être désagréable

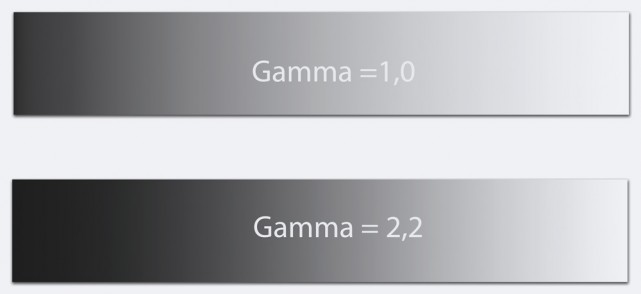

Le moutonnement devient assez marqué à 1600 et plutôt gênant à 3200 ISO (Hi1), mais la sensibilité la plus élevée ne sert finalement qu’en dépannage pour réussir des photos autrement impossibles à obtenir. Les utilisateurs plus aguerris préfèreront travailler au format RAW, la qualité des résultats sera bien entendu tributaire de votre logiciel de développement RAW, avec Nikon Capture NX2 (qui n’est pas fourni avec l’appareil), les couleurs sont plus justes qu’avec Lightroom. Notez que là encore, le traitement du bruit diffère d’un logiciel à un autre – mais ne vous attendons pas à trouver là les performances des appareils Canon (450D et 40D), meilleurs aux sensibilités les plus élévées…

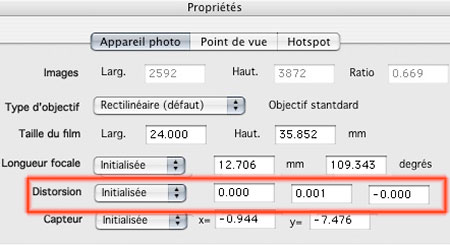

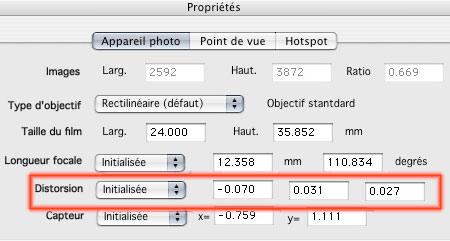

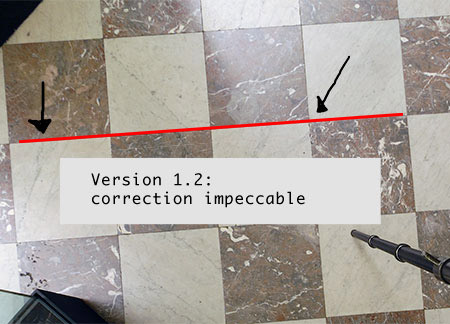

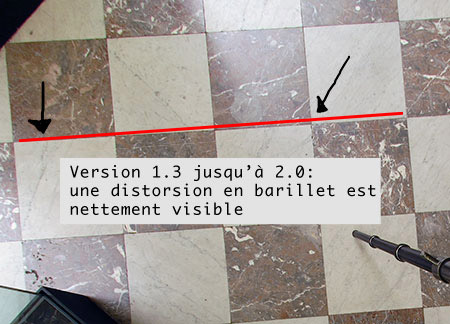

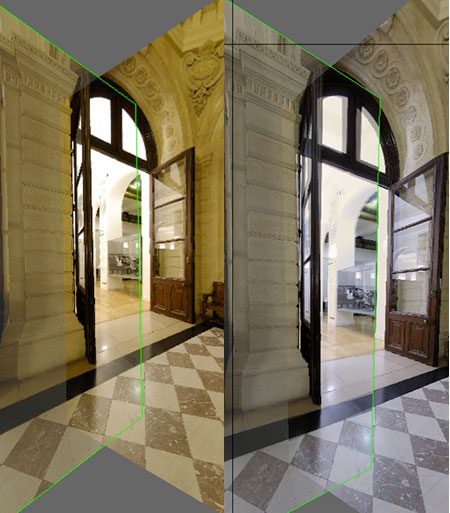

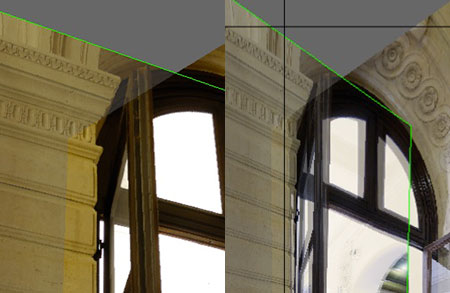

L’objectif 18-55 mm f/3.5-5.6 G VR AF-S DX Nikkor, tel son nom officiel, offre une qualité optique plus qu’honorable. Hormis une distorsion assez marquée aux focales les plus courtes, les performances sont toujours homogènes : netteté, contraste, vignetage et aberrations chromatiques se situent à un bon niveau, le dispositif à stabilisation intégré réduit le flou de bougé et contribue fortement à augmenter le taux des photos nettes.

Scène de nuit à 800 ISO – grâce au stabilisateur intégré à l’optique, la photo est parfaitement nette

A sa focale la plus courte, l’objectif autorise des compositions dynamiques et le dispositif anti-poussières du D60 réduit les poussières sur le capteur