Apprendre à voir en noir et blanc (Seconde partie)

Publié le 20 août 2011 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Post-traitement du noir et blanc

Vous souvenez-vous de l’époque où vous aviez commencé à photographier en numérique ? Je me souviens que je regardais mes photos couleur en me disant qu’elles paraissaient bien plates. Comme tout débutant, j’étais obnubilé par un seul réglage : celui de la saturation. Et bien sûr, mes images n’étaient plus plates. Le fait est que pour devenir bon, il faut du temps et de l’expérience. Si vous débutez en noir et blanc, je n’ai qu’un conseil à vous donner : travaillez le contraste. Que vous utilisiez Lightroom, Photoshop, Aperture ou un logiciel gratuit, comme Picasa, vous y trouverez des curseurs de réglage du contraste.

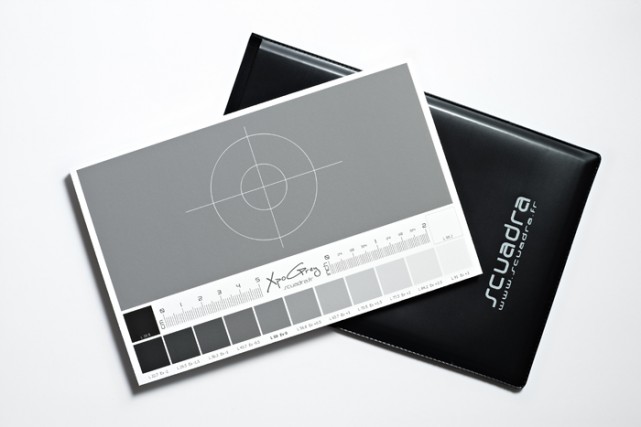

Si vous ne deviez retenir qu’un seul mot de ce chapitre, c’est “contraste”. Si vous êtes débutant, n’ayez pas peur du curseur Contraste quand vous développez vos images. C’est le meilleur point de départ du post-traitement des images en noir et blanc. Photo John Batdorff.

Logiciels

J’utilise essentiellement deux programmes pour toutes les conversions en noir et blanc : Adobe Photoshop Lightroom et Silver Efex Pro de Nik Software. Je commence par importer des fi chiers bruts dans Lightroom. À ce stade, je ne me soucis que de trois réglages de base. Primo, l’exposition est-elle satisfaisante ? Secundo, j’ajoute toujours un peu de noir dans la photo en me servant du curseur Noirs du module Développement de Lightroom. Si vous voulez allez un peu plus loin, penchez-vous sur la courbe des tonalités. J’aime bien manipuler les curseurs des Tons clairs et des Tons foncés. Tertio, je recadre l’image au besoin. Ensuite, j’exporte la photo dans Silver Efex Pro de Nik Software. Vous vous demandez peut-être : “Pourquoi quittez-vous Lightroom ?” Certes, Lightroom produit de bons résultats pour la conversion en noir et blanc, mais je suis plutôt visuel et j’apprécie la façon dont Nik Software convertit le noir et blanc et offre différentes options visuelles qui peuvent être personnalisées.