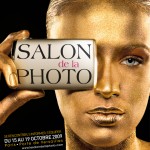

Salon de la Photo 2009 – Invitations offertes

Publié le 12 août 2009 dans Actualités par Elsa Azis

Le grand événement annuel de la photo se tiendra du jeudi 15 au lundi 19 octobre 2009 Hall 4, Porte de Versailles à Paris. À cette occasion, QuestionsPhoto a le plaisir de vous offrir des invitations. Pour bénéficier de votre entrée gratuite, cliquer ici en indiquant votre code d’accès : QUES9.