Apprendre à voir en noir et blanc (Seconde partie)

Publié le 20 août 2011 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Balance des blancs

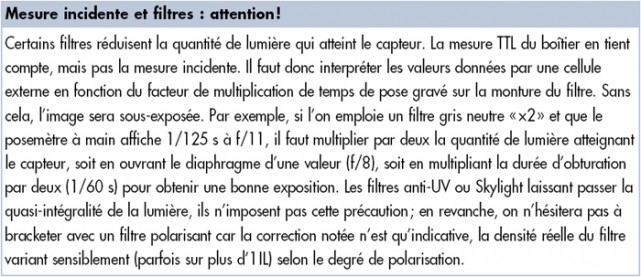

Je compte parmi ces gens qui préfèrent ajuster directement la balance des blancs sur leur appareil plutôt que d’attendre l’étape du post-traitement. On peut soit choisir l’un des nombreux réglages prédéfinis, soit définir une balance des blancs personnalisée. J’utilise un filtre ExpoDisc pour créer une balance des blancs personnalisée ; le Lally CAP est aussi une solution bon marché. Une balance des blancs correcte est cruciale pour la prévisualisation des images sur l’écran LCD. Si la balance des blancs est fausse, il y a de fortes chances pour que l’image que vous voyez sur l’écran LCD ne corresponde pas à la réalité. Cela peut nuire à l’exposition et aux autres réglages effectués sur le vif. Souvenez-vous aussi qu’une balance des blancs correcte n’est pas uniquement cruciale pour la photographie en couleurs. Un mauvais réglage perturbe la plage tonale des objets photographiés, ce qui nuit à l’apparence de l’image après sa conversion en noir et blanc. Par conséquent, prenez le temps d’ajuster la balance des blancs dans votre appareil avant de prendre des photos. Vous ne le regretterez pas.

Faut-il bracketer l’exposition ?

Le bracketing d’exposition est crucial quand on a des doutes sur l’exposition correcte. Je suis de l’avis que deux précautions valent mieux qu’une. D’ailleurs, pour me faire sauter d’un avion, il me faudrait un parachute, un toboggan et un filet prêt à me recueillir à l’arrivée. Le bracketing automatique, c’est le filet de sécurité du photographe. Au moindre doute sur l’exposition, utilisez le bracketing. Vous devrez gérer quelques fichiers supplémentaires, mais vous perdrez moins d’images à cause d’une exposition incorrecte. J’utilise le bracketing si, après vérification de l’histogramme de quelques photos tests, des doutes subsistent sur l’exposition. Un bon histogramme est aussi important en noir et blanc qu’en couleurs. Si les photos tests montrent que l’exposition est correcte, je ne fais pas de bracketing.

L’HDR n’est pas réservé à la couleur !

Pour la majorité des gens, le HDR (plage dynamique étendue) est synonyme de photos aux couleurs saturées. Mais la conversion d’une photo couleur HDR en noir et blanc peut produire un résultat étonnant. Certes, il arrive que l’effet soit exagéré, mais vous trouverez probablement comme moi que la figure suivante ne paraît pas surréaliste. Le résultat obtenu peut être très dynamique.

Voici comment procéder :

1. Placez la caméra sur un trépied (c’est le moment de vous en servir).

2. Passez en mode Priorité ouverture pour une profondeur de champ constante.

3. Activez le mode de prise de vue en rafale.

4. Réglez le mode bracketing, en prenant de 3 à 5 images séparées des +1 et -1 stops.

5. Verrouillez le miroir pour limiter le bougé de l’appareil.

6. Utilisez aussi un déclencheur souple pour réduire le bougé.

7. Composez l’image.

8. Prenez les photos.

Voici comment développer l’image :

1. Importez les photos dans Adobe Lightroom.

2. Sélectionnez la fourchette d’expositions et exportez les images dans Photomatix.

3. Créez une image HDR couleur.

Réimportez l’image HDR dans Lightroom et reconvertissez-la en noir et blanc manuellement

ou en appliquant des paramètres prédéfinis.

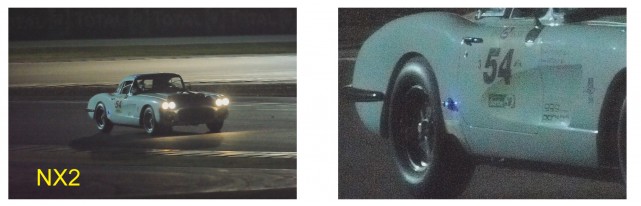

Le “Bean” est emblématique de Chicago. Pour plus d’originalité, j’ai choisi de photographier la sculpture de nuit et de la convertir en noir et blanc. Cela renforce le contraste de l’image (cette image n’est pas un véritable HDR ; je me suis servi d’une image et j’ai créé deux copies virtuelles, avec des expositions de +1 et -1 stops, et je les ai fusionnées. Photo John Batdorff..