« Maîtriser le Canon EOS 5D Mk II » en avant-première : choisir l’ouverture du diaphragme

Publié le 25 février 2010 dans Actualités Livres par Hélène Pouchot

Ceci étant, évaluer la profondeur de champ dans le viseur reste délicat mais comme le test demeure accessible quand on travaille en Live view, on pourra parfois profiter de la taille confortable de l‘écran et de la loupe. Pour autant, le résultat n’a rien d’absolu. Certaines spécificités des capteurs et du traitement des données mettent en effet à mal quelques règles optiques (voir plus loin). En conséquence, la profondeur de champ perçue dans le viseur ou sur l‘écran peut plus ou moins différer de celle qu’offrira réellement l’image. Le format de la photo a lui aussi une incidence (assez subtile, certes, mais réelle) : la sensation de profondeur de champ est d’autant plus grande que le tirage est de petite taille. Certains éléments qui apparaissent nets dans le viseur peuvent donc s’avérer légèrement plus flous une fois la photo agrandie.

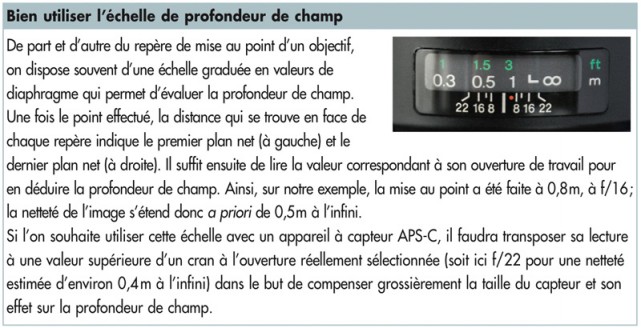

Une autre solution consiste à exploiter l‘échelle de profondeur de champ. Les opticiens ont en effet réussi à établir des règles de calcul dont les résultats sont reportés sur des abaques du fût de certains objectifs. Bien qu’approximatives et souvent peu lisibles (pas de prise en compte du grandissement qui fait pourtant varier la profondeur de champ), ces indications sont d’une utilisation plus aisée que les formules. Malheureusement, ce type d‘échelle fait défaut aux optiques d’entrée de gamme et aux objectifs récents ; sur les zooms, elle n’est en général disponible (quand elle l’est) que pour la focale la plus courte. On notera enfin que ces estimations sont établies en 24 × 36 ; elles sont donc a priori adaptées au 5D Mark II, mais elles devront être transposées si l’on emploie parallèlement un reflex à capteur APS-C.

Par la théorie : le calcul et l’hyperfocale

La profondeur de champ (PDC) est la différence entre le premier plan net (PPN) et le dernier plan net (DPN), eux-mêmes définis comme suit :

DPN = (H × d)/(H – d) et PPN = (H × d)/(H + d), où H est la distance hyperfocale (voir plus loin) et d la distance de mise au point.

Du fait de mon cadrage, de l’importance et de la proximité du premier plan, j’avais besoin de la plus grande profondeur de champ possible pour photographier ce bunker. J’ai donc utilisé mon 24 mm f/1,4L USM à f/11 et assuré une netteté convenable de 1 m à l’infini.

Une condition optique très particulière veut qu‘à une distance de mise au point donnée (la distance hyperfocale), on assure une profondeur de champ maximale s‘étalant de la moitié de la distance hyperfocale (quelques mètres) jusqu‘à l’infini. Avec elle, les reporters et photographes humanistes se sont longtemps affranchis du besoin de faire la mise au point (pour déclencher très vite et très spontanément), tandis que les paysagistes l’emploient évidemment pour disposer de la profondeur de champ la plus étendue possible.

Vu les performances des AF actuels, l’argument de la rapidité n’est plus aussi décisif qu’il y a quelques années, mais l’hyperfocale demeure utile en paysage. Pour autant, si l’astuce est efficace et offre de bons résultats, l’hyperfocale demeure une approximation optique. La profondeur de champ sera certes très étendue, mais le piqué de l’image restera légèrement moins bon que si l’on avait réalisé une mise au point sur le sujet car rappelons-le, dans l’absolu la profondeur de champ n’existe pas et seule l’image du plan sur lequel a été effectuée la mise au point est optiquement nette.