Apprendre à voir en noir et blanc (Seconde partie)

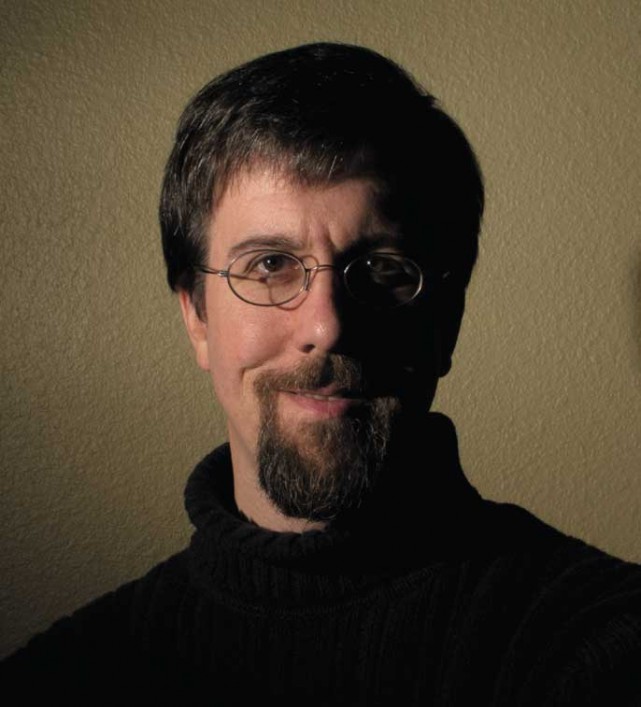

Publié le 20 août 2011 dans Articles et dossiers par Volker Gilbert

Ai-je besoin d’un trépied et d’un déclencheur souple ?

Pas si l’éclairage est suffisant, si la vitesse d’obturation est assez rapide ou si la profondeur de champ n’est pas problématique. En fait, je préfère travailler sans trépied car j’y gagne en liberté de mouvement. Cela me permet aussi de changer fréquemment de point de vue. Devoir déplacer un trépied peut casser le rythme, donc si cet accessoire n’est pas indispensable, je préfère m’en passer. J’ai besoin d’un trépied et d’un déclencheur souple lorsque je photographie à faible éclairage ambiant et que je veux garder une sensibilité suffisamment basse pour limiter le grain, ou bien lorsque je dois prendre une fourchette d’expositions pour un cliché HDR. À faible éclairage ambiant, on a le choix entre ralentir la vitesse d’obturation ou augmenter la sensibilité. Quand on diminue la vitesse, on risque le flou de bougé, d’où la nécessité d’un trépied. Un trépied est aussi nécessaire lorsque la profondeur de champ est critique et que l’image doit être hyper nette. Rien ne saurait remplacer un trépied quand la stabilité est en jeu.

Ai-je besoin de filtres dégradés gris neutre ?

Pas quand le ciel est parfait. Mes images contiennent généralement des “nuages actifs” qui n’ont pas besoin d’être améliorés. Par “nuages actifs”, j’entends des nébulosités qui attirent l’attention. Quand vous vous exclamez : “ Ouah, regarde le ciel !”, celui-ci contient des nuages actifs. Un ciel bleu peut aussi être magnifique, mais il n’offre pas autant de contraste quand il est converti en noir et blanc. Un ciel bleu a un ton uni, tandis qu’un ciel avec des nuages actifs crée un joli contraste de tons et de textures. J’utilise mes filtres dégradés gris neutre quand le ciel gris ou très brumeux doit être amélioré ou que le ciel très lumineux doit être assombri, ou encore pour obscurcir davantage des nuages menaçants.

Stabilisation d’image : activée ou désactivée ?

Elle est activée quand je tiens mon appareil photo à la main et elle est désactivée quand l’appareil est monté sur un trépied.

Mes réglages préférés

Lorsque j’ai décidé de prendre une photo, je dois choisir les réglages que je vais utiliser.

Sensibilité ISO

Je règle la sensibilité en fonction de l’éclairage ambiant et de l’ouverture requise. Quand l’éclairage est suffisant, je règle une sensibilité de 100 ISO. Je la pousse jusqu’à 1 600 ISO lorsque l’éclairage est insuffisant et que je tiens mon appareil à la main. Sinon, j’utilise un trépied et j’essaye de maintenir la sensibilité à une

valeur inférieure ou égale à 400 ISO. Je ne suis pas un grand fan de bruit numérique et plus on augmente la sensibilité, plus le bruit risque d’apparaître. Le bruit est parfois un effet recherché. Mais quand ce n’est pas le cas, c’est le moment idéal pour sortir son trépied.

Mode d’exposition Priorité ouverture

Le mode Priorité ouverture est mon mode d’exposition préféré car il me permet de laisser libre cours à ma créativité. C’est un don des dieux de la photo. Pensez donc : après avoir réglé la sensibilité, vous n’avez plus qu’à vous soucier de l’ouverture. Quand j’ai besoin d’une faible profondeur de champ (pour un premier plan net et un fond flou), je règle une grande ouverture. Quand je veux une grande profondeur de champ (pour plus de

détails nets dans l’image), je règle une petite ouverture (de l’ordre de f/16). L’appareil se charge du reste. Quand on modifie l’ouverture, l’appareil ajuste la vitesse d’obturation en conséquence. Je m’en tiens habituellement à la règle suivante : il ne faut pas tenir son appareil à la main à des vitesses inférieures à la focale de l’objectif. Pour un objectif 120 mm, par exemple, il ne faut pas régler une vitesse inférieure à 1/120e de seconde. Ne dépassez pas le seuil fatidique de 1/60e si vous voulez éviter les photos floues.

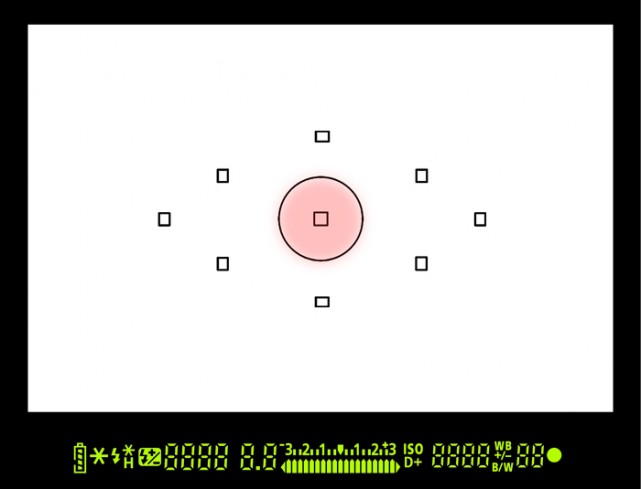

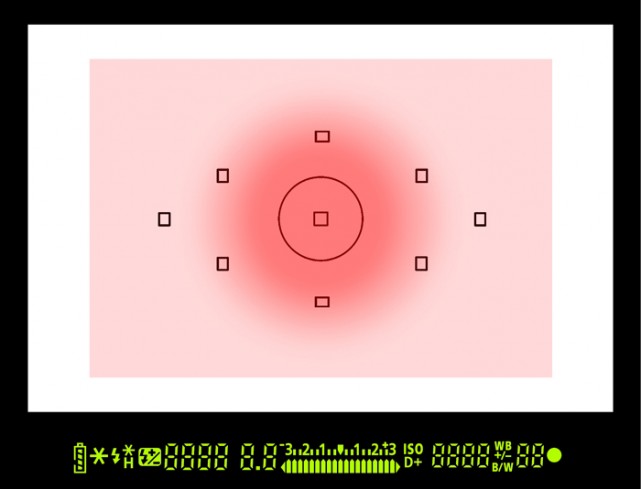

Mode de mesure

Je prends 80 % de mes photos en mode de mesure matricielle car elle tient compte de toute l’image. J’utilise presque exclusivement ce mode pour mes photos de paysage. Quand je fais un portrait à contre-jour, j’utilise le mode de mesure pondérée.

Ce portrait en contexte a été pris dans le quartier de Jackson Square à la Nouvelle- Orléans. Comme le joueur de trombone était en contre-jour, le mode de mesure pondérée m’aide à déterminer l’exposition parfaite. Photo John Batdorff.