« Maîtriser le Canon EOS 5D Mk II » en avant-première : choisir l’ouverture du diaphragme

Publié le 25 février 2010 dans Actualités Livres par Hélène Pouchot

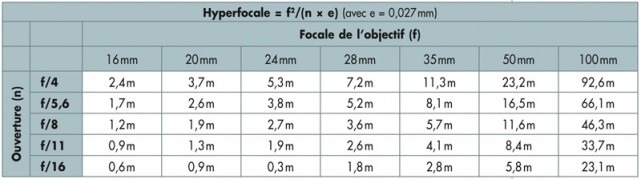

La distance hyperfocale (H) est liée à la focale de l’objectif (f), à l’ouverture de diaphragme (n) et au diamètre du cercle de confusion (e) ; elle se détermine de la façon suivante : H = f2/(n × e).

Focale et ouverture étant évidemment connues, seule manque pour le calcul la valeur du diamètre du cercle de confusion. On admettra donc la formule dite “de Zeiss” selon laquelle :

e = diagonale du format/1 730 (ou 1 500 selon les sources…), et qui permet d’estimer le cercle de confusion “moyen” du 5D Mark II à environ 0,027 mm. Le tableau suivant regroupe la distance hyperfocale des objectifs et ouvertures les plus usuels ; on notera que l’effet est d’autant plus prononcé que la focale est courte et le diaphragme fermé, mais on évitera tant que possible de dépasser f/11 en raison de la diffraction.

L’hyperfocale indiquée pour chaque couple focale/ouverture est la distance à laquelle il faut faire la mise au point manuellement à l’aide de l’indicateur de l’objectif. La plage de netteté s‘étendra alors de la moitié de cette valeur à l’infini. Par exemple, avec un 20 mm à f/8, l’hyperfocale est de 1,9 m ; les éléments situés de 1 m à l’infini seront donc dans la zone de profondeur de champ. On comprend à la lecture du tableau que l’hyperfocale n’a d’intérêt pratique qu’avec un grand-angle et une ouverture moyenne à faible.

Traitement du signal et profondeur de champ

Malheureusement, l’adage qui veut que “la différence entre théorie et pratique soit toujours plus grande en pratique qu’en théorie” est une fois de plus vérifié ! En effet, la nature même de l’image numérique et certaines de ses particularités ont un effet sensible sur la netteté et la profondeur de champ. Les grands principes ne sont pas remis en question (encore que…), mais la pratique atteste d’un rendu singulier de la profondeur de champ en numérique qui reste trop peu documenté. On constate souvent un manque de douceur dans les transitions entre le plan de netteté de l’image, très net, et les zones qui sont en avant et en arrière qui semblent tout de suite floues. En argentique, au contraire, l’apparition du flou est tellement progressive que plusieurs plans autour de la zone de netteté paraissent nets.

L’image produite par un capteur est en effet très “molle” et doit systématiquement être accentuée. Schématiquement, ce traitement a pour effet d’augmenter la netteté d’un élément net en augmentant le microcontraste de son contour si sa taille est inférieure à un certain seuil (le seuil de discrimination flou/net), et de renforcer son flou si ce seuil est dépassé (pour limiter l’apparition de bruit). Le contraste entre le flou et le net (déjà élevé du fait de l’absence de diffusion dans le capteur, comparée à celle offerte par l‘épaisseur du film) est donc amplifié par ce traitement, même si la netteté est réglée sur zéro sur le boîtier. Par ailleurs, malgré de réels progrès, le numérique peine à résoudre les plus fins détails et, faute de grain comme en argentique, le rendu des images semble “lisse”, voire métallique selon certains.

La surface du filtre surplombant le capteur est rarement exempte de traces et de poussières. Au moment de l’exposition, elles forment une ombre sur le capteur, d’autant plus dure que le diaphragme est fermé. En conséquence, les taches qu’elles créent sur les images sont autrement plus visibles à f/11, par exemple, qu‘à pleine ouverture.

On a surnommé cet effet de transition flou/net “effet guillotine” ; il est lié au traitement et à des réglages de netteté et de correction de bruit, que la conversion soit faite dans l’appareil ou dans un logiciel dédié. Le problème est très difficile à caractériser, car l’impact visuel et l’intensité de l’effet guillotine varient sensiblement selon les appareils et les réglages de netteté et de correction de bruit. Par ailleurs, pour un même boîtier, le rendu est plus ou moins différent d’un logiciel de développement à l’autre et selon le niveau de correction appliqué. Enfin, toutes choses demeurant égales par ailleurs, on constate parfois à taille de capteur identique une profondeur de champ différente en fonction de la définition du capteur. Il semblerait en effet que celle-ci, ou du moins la taille du photosite, prenne part dans le calcul du diamètre du cercle de confusion, mais dans une mesure qui demande encore à être clairement établie.